文 | 骆海涛

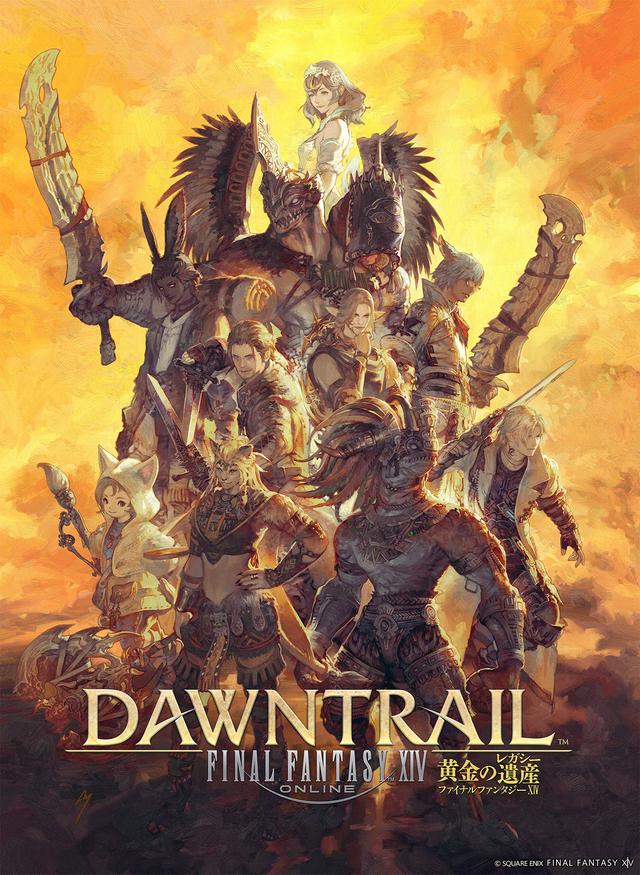

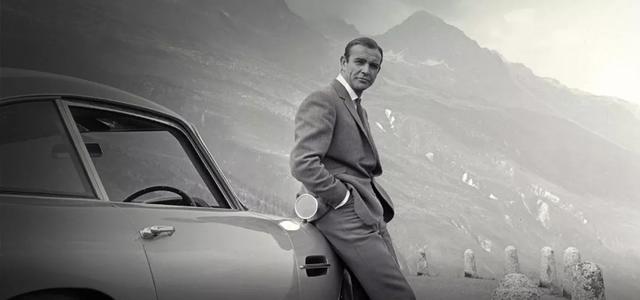

除了经常出现在各种“全球最贵的汽车”排名榜单中,阿斯顿·马丁在007系列的50年电影历史中,11次成为男主角詹姆斯·邦德的专属座驾;从1980年代起,成为了成为英国皇室用车品牌之一。

2018年11月3日,王思聪旗下的iG战队夺冠,获得了《英雄联盟》电竞项目的最高荣耀。在后来的庆功会上抽奖环节,头奖是王思聪送出的一辆特别定制的iG冠军版阿斯顿·马丁汽车,价值350万元以上。

动辄数千万元一辆,风光无限的豪车品牌,举手投足间,贵族风度尽显。这让人会以为阿斯顿·马丁就如贵族世家衔玉而生的公子,养尊处优,顺风顺水成长为霸道总裁。

然而,在它逾百年的历史中,先后经历了7次破产和涅槃重生,构成了一个曲折颠沛的逆转故事。

1

1913年,罗伯特·巴姆福特(Robert Bamford)和莱昂内尔·马丁 (Lionel Martin)为了共同的“造车梦”,一起创办了巴姆福特和马丁公司(Bamford & Martin Ltd)——该名字取自俩人的姓氏。

次年,莱昂内尔•马丁作为赛车手驾驶他们新造的汽车登上了阿斯顿•克林顿山(Aston Clinton Hill),并赢得了此次比赛的冠军。

为了纪念这次胜利,同时也是因为Aston在电话号码簿中更易于查找到,品牌改名为阿斯顿·马丁。

然而,公司仅成立一年便停产了,因为1914年第一次世界大战爆发,两位创始人都参军作战去了。

一战结束后,在1920年,这两个大难不死的难兄难弟再度携手操办公司。但兄弟是靠不住的,因为收入窘迫,巴姆福特离开了公司。

在公司举步维艰之际,产品却取得了突破。

1922年,阿斯顿·马丁制作了一辆采用16气缸双凸轮发动机的赛车,这辆车在当时的法国大奖赛中创造了汽车的车速和耐力的双重世界纪录,让这个品牌开始为人所知——此后的数十年里,阿斯顿·马丁一直是赛道上的重量级选手。

虽然阿斯顿·马丁的设计和性能受到业内专业人士的广泛认可,但因为专业赛车的受众面较窄,阿斯顿·马丁并没有在市场上成为爆款,两年内只断断续续地卖出55辆。

1924 年,阿斯顿·马丁实在撑不住了,宣告破产……幸亏一位名叫多洛雷斯(Dorothea)的女士愿意继续投资,救了它一次。

但好景不长,1925 年,续命一年的阿斯顿·马丁再度破产,这次亏损得更厉害——在1926 年,不仅工厂彻底关闭了,连创始人马丁也心灰意冷地离开了。

从此之后,阿斯顿·马丁再也没有“马丁”,而“阿斯顿”也仅仅是往昔一段记忆罢了。

一般而言,连创始人都放弃了,公司的最后命运就是灰飞烟灭。然而,阿斯顿·马丁公司却似乎活成了“不死鸟”。

到了1927年,企业家贝尔泰利(Augustus Bertelli )和伦维克(Bill Renwick)慧眼识宝,他们听说阿斯顿·马丁这么好的一个汽车品牌倒闭了,赶紧收入囊中。

从 1927年到1937年之间,贝尔泰利一直担任车型设计总监的职位,他为阿斯顿·马丁的车型融入了独特的灵魂和基因。

其中的1932年,公司遭遇危机差点破产,公司获得注资之后被再度转手。

1939年,阿斯顿·马丁尝试设计了一款叫做 Atom 的概念车,在那个二战还没爆发的年代,就用上了自动变速箱和独立悬架,可谓极度超前。

之后,二战爆发了。1945年,二战结束之后,惨淡经营的阿斯顿·马丁又破产了……

1947年,英国知名的机械制造厂大卫·布朗公司收购了阿斯顿·马丁,让它获得了丰富的资源以支持研发制造。

1964年,电影《007之金手指》采用阿斯顿·马丁的DB5豪车成为了男主角邦德的御用座驾,一连串的科技化改装让这辆007伴侣成了国民情人。

怎料造化弄人,1972年,公司又被卖了……公司的新老板叫威廉·威尔森,接手后他推出了知名的 V8 Vantage系列。

从1974年到1987年,命途多舛的公司先后被转手五次。不过,这并没有影响其品牌地位,1982年,阿斯顿·马丁成为英国皇室的用车品牌之一。

拥有良好产品和口碑的一家公司,何以如此像被踢皮球一样卖来卖去?

一定程度上是因为销量和利润问题——直到1984年,善于精雕细琢的阿斯顿·马丁,数十年的累计销量才突破一万辆,而这可能只是很多畅销品牌单一车款一个月的销量。

1987年,颠沛流离的阿斯顿·马丁被美国福特公司收购。福特的资金和技术让公司从小众化开始转向成熟生产,1995年,阿斯顿·马丁的产量只有700辆车,而到了2002年,产能增至6000。

2007年,阿斯顿·马丁被福特以9.25亿美元的价格出售。买主是以英国高性能汽车改装公司Prodrive老板大卫·理查兹(David Richards)为代表的一个投资团队。从此,孤悬海外的游子终于回到了英伦故乡。

从2010年起连续7年亏损的阿斯顿·马丁,在2017年实现盈利,并于2018年10月在伦敦交易所挂牌上市。

2

阿斯顿·马丁的“屡破屡战”证明了,就算全世界所有的阿斯顿·马丁汽车同时被回收打成废铁,这家公司也不会消失。

很容易让人想起了可口可乐前董事长罗伯特·伍德鲁夫说过的一番“老话”:

只要“可口可乐”这个品牌还在,即使可口可乐全球的工厂一夜之间被烧毁,但第二天早上,媒体的头条新闻将会是“各大银行抢着给可口可乐公司贷款”。

很多人把伍德鲁夫这段话解读为“品牌很重要”。

但我觉得用品牌来解释是不足够的。我想提出“保安哲学三大问之首”:你是谁?

不管是阿斯顿·马丁的“百年孤诣”,还是是可口可乐的“焚烧假设”,究竟“公司是谁?”

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。阿斯顿·马丁一次又一次地破产重组,创始人早就离开,老板换了一个又一个,核心工作人员更是迭代更替。

可以说,虽然公司有工厂、机器、展示大厅也雇了技工、会计师和秘书,但就算把这些全部加起来,也不等于就是阿斯顿·马丁公司;

虽然阿斯顿·马丁也有经营团队和股东,但这些人也不等于公司。就算解散经营团队,股东也把所有股票售出,公司本身依然存在。

铁打的营盘,流水的兵。阿斯顿·马丁就像一个扎根很深的营盘,看着为之奉献的“兵”来来往往。

但,阿斯顿·马丁真的是“长生不死”火凤凰吗?

假设该公司触犯了法律,或者犯下不可饶恕的道德错误,又或者全世界的人都不再相信该公司能造出高质量的汽车,那么,只要有个法官下令强制公司解散,虽然公司的工厂仍然存在,员工、会计师、经理和股东也继续活着,但阿斯顿·马丁公司就这样消失了。

这样一来,阿斯顿·马丁公司与这个世界其实并没有什么实体的链接。它究竟是不是真的存在?

“简史三部曲”作者尤瓦尔·赫拉利认为:

公司只是我们的一个集体想象,这种想象在法律上称为“法律拟制”。它不是一个实体对象,而是以一种法律实体的方式存在。

这种法律实体就像你我,会受到所在国家法律的管辖,可以开立银行账户,拥有自己的财产,要纳税,也可能独立于所有拥有者或员工之外而遭到起诉。

历史上大多数时候,必须是个有血有肉的人类,才能拥有财产,而公司作为“法人”,获得了与“血肉人”在经济上同等的地位。

在法律上,这种公司是独立的个体,不等于设立者、投资者或管理者。在过去几个世纪里,这种公司已经成为经济主流,我们太习惯于这种概念,以致于忘了这其实只存在于我们的想象之中。

如此一来,公司摸不着看不见,但它是一个独立的“实体”,它只不过是我们虚构、想象出来的故事。不过,要说出有效的故事,非常不容易。难的点不在于讲故事,而在于要让人相信。

尽管阿斯顿·马丁一次又一次破产和被转卖,但上百年来,人们一直相信阿斯顿·马丁生产的就是“拥有高性能和完美外形的高品质汽车“。而频遭波折的阿斯顿·马丁不负众望,以优质的产品来维护这个故事的可信度。

具体而言,阿斯顿·马丁并不是历任老板自己心中想象出来的幻觉,而是存在于数百万人心中的共同想象。

阿斯顿·马丁每任老板之所以相信公司存在,是因为董事会也相信,公司请的律师也相信,办公室里的同事也这么相信,银行人员也这么相信,证券交易所的业务员都这么相信,还有全球各地的汽车经销商,大家都是这么相信的。

任何一个独立的个体并无力撼动公司的概念。因为这些由想象建构的秩序是存在于主体之间,想要改变这些秩序,就得同时改变数以百万、千万,甚至以亿计的人的想法,这绝非易事。

3

尼古拉斯·默里·巴特勒( Nicholas Murray Butler)是20世纪上半叶的思想家之一,还是哲学家、诺贝尔和平奖得主、哥伦比亚大学校长。

1911年,有人问巴特勒,工业时代最重要的发明是什么。是蒸汽吗?还是电?

不。

他回答说:

“这些发明如果缺少一样东西,都会失效。”

他把这东西称为“现代最伟大的单一发现”。

这个“东西“就是有限责任公司。

历史上第一个“有限责任公司”,就是会勾起中国人对鸦片战争伤痛记忆的“不列颠东印度公司”。

这个东印度公司是1600年英国王室亲自组织成立的,当时有218个股东,成立公司的目的是经营非洲好望角的货运业务。

这个业务很重要,但是风险巨大,有可能会亏得血本无归。于是,当时的英国伊丽莎白女王给了东印度公司两把“尚方宝剑“:

一是“特许权”,这个业务是东印度公司独享,其他人不能插手。

二是“有限责任” 。这意味着,如果东印度公司破产、欠债,不管出多大的事情,这218个股东的损失仅限于他们在公司的投资,而不会牵连其他责任。

现在看起来,有限责任是顺理成章的事情,但在几百年前,这实属一大创新。如果做生意动不动就要冒倾家荡产的风险,谁还愿意做生意呢?谁还敢去创业呢?

“有限责任”的好处,就是限制了风险。不管出多大的事,只要宣布公司破产,公司欠的债就可以一笔勾销,如果走运的话,公司可以重头来过——就像阿斯顿·马丁那样屡次“起死回生“。

倘若阿斯顿·马丁在有限责任公司发明之前出现,经营者需要搭上身家性命来参与,那么其“高投入、低产出“特点会让它成为烫手的山芋,几乎不会有哪个商人愿意冒这个险。

虽然在1600年东印度公司就出现了,但是一直到1811年,美国纽约州开始正式承认有限责任公司,而英国本土是到1854年才有民间的有限责任公司。而今,有限责任公司成为了公司主体的主流。

在《人类简史》中,赫拉利认为“有限公司(corporation)”这个单词的语源是“corpus”(拉丁文的“身体”)。

而在《塑造世界经济的50项伟大发明》中,作者蒂姆·哈福德认为,“公司(corporation)”这个单词是来自于“incorporation”,而incorporation 的意思就是“实体化”。

但无论哪一种解释,都认同“公司是一个想法的实体“,本身是一个相互协助的网络,支持它存活下去的既不是人类自然的天性本能,也不是人际的交流关系,而是人们共同相信的故事。

彼得·蒂尔在其著作《从0到1》临近尾声时写了一段饶有趣味的话:

“创始人最大的危险是对自己的神话过于肯定,从而迷失了方向。同样,对于公司,最大的危险是不再相信创始人的神话,错把不信神话当作一种智慧。”

既然公司本身就是一个希望越多人相信越好的神话,那么,不相信神话,就可能犯错。